Orte

Der Botanische Garten

Streng genommen hatte der Botanische Garten der Saar-Universität zwei „Orte“. Im Jahr 1951 entstand im Eingangsbereich des Campus, rechts vor dem Präsidialgebäude, der „Jardin Botanique Université de la Sarre“, der im Wesentlichen durch Eigenleistung der Institutsangehörigen angelegt und mit Pflanzenspenden französischer Universitäten aufgebaut worden war. Das Areal erwies sich bald als zu klein, doch es konnte erst im Jahr 1967 durch eine Fläche von 2,5 Hektar auf dem Gebiet des Stadtwalds ersetzt werden, die dann mit fünf Gewächshäusern und einem Betriebsgebäude den Anforderungen von Forschung und Lehre gerecht wurde.

In dieser ▶ parkähnlichen Landschaft vor der Hauptzufahrt entstanden eine Systematische Abteilung, ein „Wäldchen“, das Arboretum, ein Rosarium, Schmuckrabatte und tropische Gewächshäuser. Das „Alpinum“ war die Attraktion der Anlage: Geschwungene Terrassen mit Gebirgspflanzen aus allen Kontinenten umkränzten einen kleinen Teich mit europäischen Sumpf- und Wasserpflanzen.1

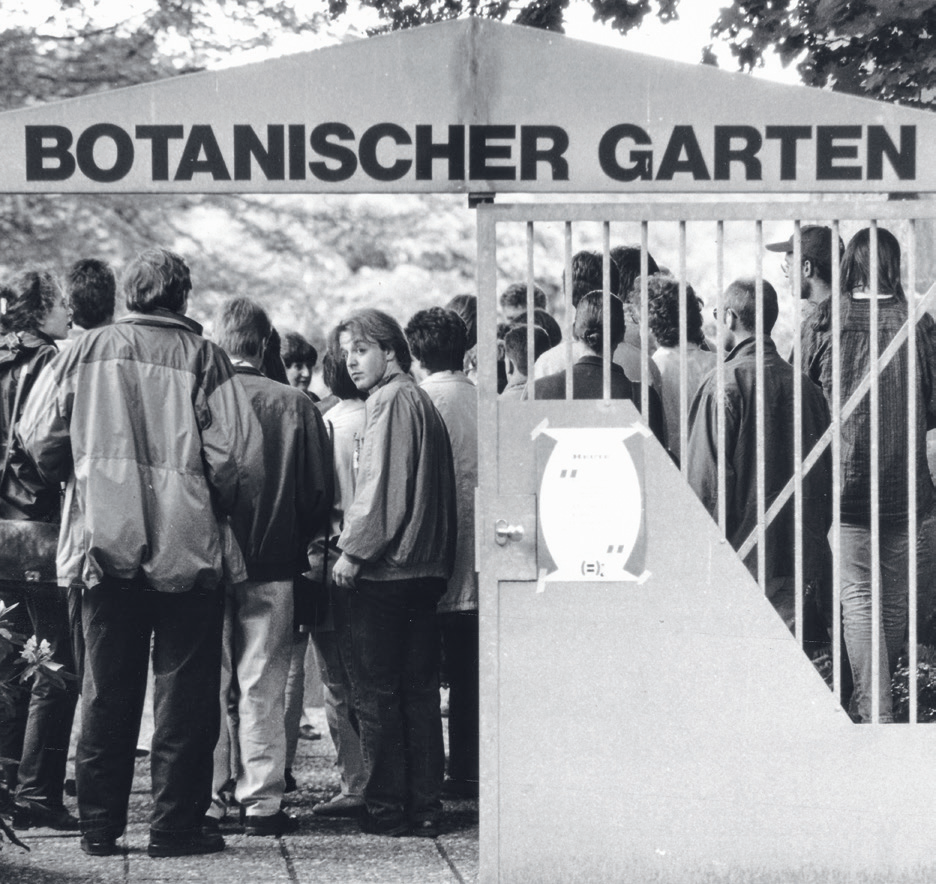

Im Jahr 1999 beherbergte der in mehreren Schritten auf 3,5 Hektar angewachsene Garten im Freien oder unter Glas nicht weniger als 5.000 Pflanzenarten, darunter 500 vom Aussterben bedrohte Spezies. Von der Leistungsfähigkeit der Einrichtung zeugten die Einbindung in gut zwei Dutzend Lehrveranstaltungen, die wissenschaftliche Beratung universitärer Einrichtungen und spezielle Bildungsangebote für alle Schulformen durch eine moderne Gartenpädagogik. Fortbildungen für Lehrpersonal und etwa 200 Führungen pro Jahr rundeten das Angebot des Gartens ab, der – seit 1985 auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet – Ende der 90er Jahre 40.000 Besucherinnen und Besucher jährlich anzog.2

Diese Phase markiert sowohl den Höhepunkt als auch den Beginn des Abstiegs für die noch 1991 als „Stütze der Wissenschaft und Lehre“ bezeichnete Saarbrücker Institution, die längst auch in das kommunale Naherholungsangebot einbezogen worden war. Mit der Schließung des Fachs Botanik und der Einstellung des Lehramtsstudiengangs Biologie als Sparmaßnahmen entfiel 1998 die wissenschaftliche Notwendigkeit des Gartens, was auch durch das Konzept eines Lehr-, Schau- und Erlebnisgartens für die Öffentlichkeit nicht aufgewogen werden konnte. „Jeder liebt ihn, doch niemand will für ihn zahlen“, resümierte Wolfgang Stein, der Leiter des Gartens, im Jahr 1999.3

Der massive Spardruck ab 2015 entzog dem neuen Nutzungskonzept, das ohnehin nur unter der Voraussetzung kostenreduzierender Umgestaltung gebilligt worden war, vollends den Boden. Ungeachtet scharfer Kritik von Naturfreunden, Umweltverbänden und weiten Teilen der Öffentlichkeit war der Garten aus universitären Mitteln nicht zu erhalten, und auch der auf Ko-Finanzierung durch kommunale, regionale und universitäre Gelder abzielende Rettungsvorschlag des früheren Oberbürgermeisters Hajo Hoffmann verlief letztlich im Sand. Die wertvollen Pflanzen mussten an andere Gärten, in Resten auch an die Öffentlichkeit veräußert oder verschenkt werden.4

Der 31. März 2016 markierte den Schlusspunkt, und das Saarland firmierte nach dieser – wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung es einschätzte – „kultur- und wissenschaftspolitischen Barbarei“ nunmehr als einziges deutsches Bundesland ohne Botanischen Garten. Das heute als Grünfläche von der Universität weiterhin gepflegte Areal erfreut sich als „Parkanlage mit Erholungswert“ zwar noch immer eines nennenswerten Besucherzuspruchs, vermittelt aber lediglich einen Nachgeschmack früherer Pracht und Bedeutung.5

Thomas Kees

- Zinsmeister, Garten, S. 1–3, Video: Sellemols, 24:51–19:01 Min.

- SZ, 27.4.1999.

- Campus 21 (1991), Nr. 7, S. 16; SZ, 27.4.1999.

- SZ, 14.1.2016.

- FAZ, 23.3.2016; SZ, 1.4.2016; Lillig, Garten; Nachwirkungen: Kavgić, Schulkinder; SZ, 28.9.2021 (Zitat).